京都で「第22回総会」開催【平成いわしや会】

三笑堂のショールームなど見学

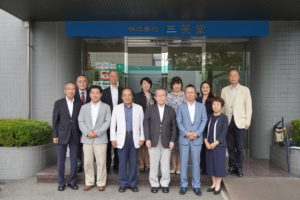

社名に『いわしや』の屋号を冠する医療機器販売会社18社で組織する平成いわしや会(会長=西方晃・いわしや西方医科器械会長)は9月1日・2日の日程で、京都市を訪れ、「第22回総会」を開催した。今回は京都の医療機器商社・三笑堂(社長=土手克己氏)で総会を開催後、同社の介護用品ショールームの見学と、京都市内の観光を実施した。

平成いわしや会は1997年2月の発足以来、『いわしや』の名称とDNAを次世代に継承することを目的に、毎年、全国各地で総会を開き、会員相互の情報交換と親睦を深める活動を続けている。

総会開催にあたり、西方会長は「今回の総会は、三笑堂の土手社長の多大なるご配慮により、同社会議室を借りての総会と、ショールームの見学が実施される。実りある総会ができますことを祈念する」と述べ、土手社長に感謝の意を表明した。

松本財団へ寄付金を贈る

次いで、平成いわしや会から、医療人材の育成活動などを展開する松本財団への寄付金の贈呈式が行われ、平成いわしや会の最高顧問で、松本財団の代表理事である松本謙一氏に、西方会長から寄付金が贈られた。

また、総会では次回総会の開催地についての審議や会計報告が行われた。このうち、次回「第23回総会」については、開催日を来年9月7日・8日とし、開催地については、いわしや会の若手となる二世、三世の会員に企画を出してもらい、開催地の決定を委ねることとなった。

消費増税に向け対応を

R―SUDの方向性を示唆

総会での審議後は、松本最高顧問による最近の業界動向に関する講演が行われた。冒頭、松本最高顧問は、平成いわしや会の方向性について「三笑堂さんは来年90周年を迎える。また、95年前の今日9月1日に関東大震災が起こっている。こういった歴史を考えると、過去があって現代がある、現代があって未来がある。平成いわしや会も懐古主義だけでなく、これからは若い二世三世の方々のニーズに合った話題も提供し、情報の共有化を図りながら、魅力ある会になることで、いわしや以外の会社の方も入会したくなるような会になれればと思う」と平成いわしや会の今後の飛躍に期待を寄せた。

このあと、講演で松本最高顧問は、来年10月に予定される消費税の増税にふれ「4年前の2014年に消費税率が5%から8%に引き上げられた時に多くの企業の業績が上がっている。その要因は医療機関が消費増税によるコストアップに対応するため見込み発注した結果である。来年10月の消費税の増税に向け、顧客の動向をいち早く見定め、対処していくことが肝要だ」と呼びかけた。

また、単回使用医療機器再製造(R―SUD)に言及しては「社会保障費は削減され、医療費も厳しさを増している。そんな中、医薬品にはジェネリックのような財源の中から引き算できるものがあるが、医療機器ではR-SUDがそれにあたるのではないかと考えている。松本財団が事務局を担う単回医療機器再製造推進協議会(JRSA)は①安全管理②有効活用③環境保全④経済性--を目的に、R-SUDを新たな産業として育成する活動を展開している。現在、流通業者などいろいろな企業が参入してきている」と今後、発展が予測されるR―SUDの動向を説明した。

GS1バーコードの有効性を解説

引き続き、第22回総会に同行したサクラグローバルホールディングの長谷川フジ子学術顧問が医薬品や医療機器で普及している『GS1バーコード』について動画を交え解説した。

長谷川学術顧問は「GS1バーコードには、医薬品や医療機器の誤使用の防止、トレサビリティの確保、医療従事者の負担軽減など、さまざまな効果がある。手術時には手術材料のGS1バーコードを読み取ることで、正確かつ迅速に実施情報を記録できる。医療材料のロット番号を管理することで、万が一のリコール発生時にも対象患者をすぐに特定することができる」とその有効性を説いた。

看護用品を試して体験しながら見学

総会終了後は、三笑堂の介護用品ショールームに移動。同社ショールームは日本でも有数の規模を誇り、介護・福祉用品の専門家のアドバイスを受けながら、すべての用品を試せる体験型のショールーム。展示用品は歩行器やシルバーカー、車いす、杖、ベッド、靴、入浴用具、排せつ用品、口腔ケア、生活用品(食器・スプーンなど)、健康食品――など、あらゆる介護・福祉用品を網羅した展示構成となっている。

平成いわしや会の一行は二班に分かれ、広いショールーム内を視察。会員らは歩行器や車いす、シルバーカーなどを実際に体験しながら、介護・福祉用品のトレンドを確認していた。

このあと、一行は京都市内の観光に出発。江戸中期から花街として栄えた島原地域に、現在も往時の面影を留めている輪違屋(置屋)と角屋(料亭)を見て回り、江戸期の宴席やもてなしの文化の一端を体感した。夕刻からは祇園で和やかに懇親会を催した。

翌日は哲学の道、銀閣寺を散策後、白沙村荘橋本関雪記念館で見学と昼食をとり、午後2時に京都駅で散会となった。