第46回日本医療福祉設備学会ーHEAJ

「人と技術の協働」テーマに議論を展開

日本医療福祉設備協会(会長=森村潔氏、HEAJ)は11月21日㈫・22日㈬の両日、東京・有明の東京ビッグサイトで『人と技術の協働―ヘルスケア・エンジニアリングのあした』をテーマに、「第46回日本医療福祉設備学会」(学会長=中山茂樹・千葉大学大学院工学研究科建築都市科学専攻教授)を開催した。学会には全国各地から多くの協会員らが参加し、医療福祉設備関連の最新情報の発表が行われたほか、課題や方向性などについて議論を繰り広げた。また、併設の展示会「ホスペックスジャパン2017」には会期中、2万1453人が来場し、終日にわたりにぎわいをみせた。

学会の開会式であいさつに立った中山学会長は「技術の進歩は非常に目覚ましく、そして技術は人と協調してこそ、色々な役割を果たすものだと思う。昨今は人と技術が協働して様々なサービスにあたることが必要な時代になっている。このような背景を踏まえ、今学会メインテーマは『人と技術の協働―ヘルスケア・エンジニアリングのあした』とした。メインテーマのもと数多くの議論が展開されることを大いに期待したい」と、学会の開会を宣言した。

開会した学会では地域包括ケアや、医療技術の費用対効果、環境配慮型病院施設、手術部を支える人と協働する技術、感染制御と医療施設、健康・医療データ活用、病院内の無線通信管理――など医療福祉設備関連の最新トピックスをテーマに、講演会やシンポジウム、HEAJ委員会企画、ランチョンセミナー、一般演題など、多彩なプログラムを展開した。

地域包括ケアにICTを活用

神野氏が「基調講演」で提案

このうち、恵寿総合病院の神野正博理事長は『地域包括ケア提供のためのICTを考える』をテーマに「基調講演」を行った。神野理事長は基調講演で「すべての団塊の世代が後期高齢者となる2025年には、社会の曲がり角として、多くの政策的な変換が求められる」と前置き、ICTを活用した地域包括ケアシステムの拡大を提案した。

これを踏まえ、地域包括ケアシステムについて「地域包括ケアシステムは日常生活圏域(具体的には中学校区)を単位とした生活の場が中心だが、入院医療を高度急性期病院から慢性期病院まで、また介護施設を特別養護老人ホームや介護老人保健施設を想定するならば、包括ケアシステムの範囲は中学校区ではなく、医療圏や地域構想圏域になる。さらに、ケアだけでなく生活支援・介護予防など健康のあらゆることに係わるなら、ヘルスケアということになる。したがって、地域包括ケアシステムは『地域包括ヘルスケアシステム』と名付けたほうが、より的確である」との考えを示した。

自身の病院での取り組みにふれては「当院が位置する石川県能登半島七尾市は、高齢化率が34%で、日本の先端を行く少子高齢化地域である。その中で『先端医療から福祉まで生きるを応援します』のビジョンのもと、当院を中心に医療介護福祉から生活支援サービスまでを提供し、地域包括ヘルスケアシステムの構築をめざしている」と説明した。

具体的な地域包括ヘルスケアシステムの構築に向けた取り組みとしては「1997年以来、地域包括ヘルスケアシステム内での患者・利用者IDの共通化を進め、全ての医療や介護・福祉に関わる情報を同一システム内で統合する戦略を構築してきた。その上で、2000年にコールセンターを設立し、情報と患者との間にコールセンターというヒューマン・インターフェイスを介在させた。ここでは医療から介護・福祉まで、全てのサービスに関する予約・要望や、こちらからの連絡も取り持つ。そのほか、介護職員の入力作業代行も実施して、負担軽減も図っている」とICT を活用した地域包括ヘルスケアシステムの有効性を解説した。

2万1453人が来場

併設展示会「ホスペックスジャパン2017」に

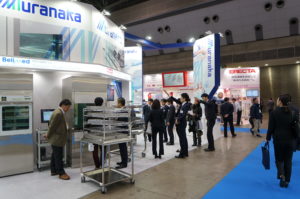

一方、併設の病院福祉設備機器展示会「ホスペックスジャパン2017」は1日早い11月20日㈪から22日㈬の3日間、同じく東京ビッグサイトで開催された。会期中、2万1453人が会場を訪れ、連日熱気を帯びた。

一方、併設の病院福祉設備機器展示会「ホスペックスジャパン2017」は1日早い11月20日㈪から22日㈬の3日間、同じく東京ビッグサイトで開催された。会期中、2万1453人が会場を訪れ、連日熱気を帯びた。

展示会場内は『病院・福祉設備機器展』、『病院・福祉給食展』、『医療・福祉機器開発テクノロジー展』の3つの展示会で構成。このうち、病院・福祉設備機器展では会場内を医療機器ゾーン、感染対策ゾーン、看護・介護製品ゾーン、次世代医療・福祉ゾーン、医療情報・ICTゾーン、建築・設備・エンジニアリングゾーン――の6ゾーンに分け、最新の医療・福祉設備機器を展示した。

来場者らは医療の安全性や効率化、コスト削減に役立ちそうな医療・福祉設備機器を求め、各ブースを見て回っていた。出展各社は最新機器のデモンストレーションやプレゼンテーションを繰り広げ、積極的に自社製品の特長や優位性をアピールしていた。