「第97回日本医療機器学会大会」開催【日本医療機器学会】

3年ぶりの現地開催に多数の会員が参加

日本医療機器学会(理事長=高階雅紀氏)は、6月2日㈭~4日㈯の3日間を会期に、神奈川県のパシフィコ横浜で「第97回日本医療機器学会大会」(大会長=住谷昌彦・東京大学医学部附属病院緩和ケア診療部部長)を開催した。新型コロナウイルス感染症の影響で3年ぶりのリアル開催となった今大会は『日本から未来へ』をメインテーマに、シンポジウムや講演会、一般演題など多彩なプログラムが行われた。期間中、学会員ら1019人が参加して各演者の発表に耳を傾けた。また、大会併設の医療機器展示会「メディカルショージャパン&ビジネスエキスポ2022」には3日間で延べ3270人が来場し、にぎわいをみせた。

大会初日の6月2日は、3会場でマネジメントセミナーが行われ、同学会が認定している滅菌技師・士やMDIC(医療機器情報コミュニケータ)、臨床ME専門認定士を中心に、多くの学会員らが聴講に訪れた。参加者らはセミナーのテーマである『物流最適化』や『新型コロナウイルス感染症の影響』、『滅菌業務アウトソーシング』――などの中から興味のあるテーマを選び、各講師の講義を受け、新たな知識の習得に励んだ。

大会2日目の6月3日から本格的な学術集会がスタートした。4会場を使い、シンポジウム12題、大会長講演、特別講演2題、教育講演5題、ランチョンセミナー3題、一般演題74題――などを展開した。医療機器関連のタイムリーな話題を取り上げ、課題や方向性などについて情報を提供して、参加者間で議論を繰り広げた。

超高齢社会の課題解決へ

住谷大会長が「大会長講演」

このうち、大会長講演を行った住谷大会長は『高齢化・超高齢社会における世界課題の解決に向けた東京大学緩和ケア診療部での医療機器関連研究の取り組み』をテーマに講演した。

住谷大会長は日本の高齢化の推移について「現在、日本の高齢化率は28%だが、2025年には30%を超え、さらに加速度的に増え〝超超〟高齢社会になる。これに伴い平均寿命も延びていく一方で、健康寿命は10年、平均寿命より下回り、この10年のギャップをいかに縮めるかが重要になる」と超高齢社会の問題を示した。

50歳以上の日常生活での支障のうち、約40%が筋骨格系障害で、それによりADL(日常生活動作)が下がっていることにふれ「国内には中等度の慢性運動器障害患者が2000万人以上いる。医療機器は整形外科の領域で関節や脊椎の手術などに役立っているが、筋骨格系のうち、筋肉の領域では医療機器が十分に役割を果たせていない。ここはまだ手が付けられていない領域で、私どもはこの領域で役立つ医療機器の研究を行っている」と述べた。

筋骨格系障害がQOLの低下につながる要因については「加齢により歩行機能が低下し、筋骨格系障害となる。これを日本整形外科学会ではロコモティブ症候群(身体的フレイル)と呼んでいる。筋骨格系障害になると心筋梗塞や糖尿病、腎疾患になりやすい。また、筋骨格系障害で体の痛みを訴える患者が多く、それに伴い自身の体への自信が低下する。その結果、活動性が低下、筋肉の低下が進み、QOLを低下させる悪循環となる」と解説した。

ロコモティブ症候群による悪循環への対策としては「筋骨格系障害は、例えば人工関節の手術に成功しても、その後、患者が運動習慣を持たなければQOLは向上しない。これへの対策として、ロコモティブ症候群を予防・改善する新しい医療機器の開発が求められている。ロコモ高齢者が元気に外出できる医療環境の整備が重要になる」と呼びかけた。

元気な人生100年時代に向け、医療機器がどのように貢献できるかについては「私どもは高齢者がそれぞれの地域の生活空間内で活き活き暮らすことをコンセプトに、ロコモティブ症候群を予防する医療機器と、ロコモティブ症候群の高齢者の活動をアシストする医療機器の開発に取り組んでいる」と語り、開発中の▽拡張現実(AR)在宅運動療法▽仮想現実(VR)ピアサポート運動療法▽仮想現実神経リハビリテーション治療▽歩行アシストスーツ――を紹介した。

従来にない新しい医療機器を開発する際の制度上の問題に言及しては「医療機器を開発して申請すると、必ず最初に『医療機器の一般的名称』について聞かれる。一般的名称がなければ、まず一般的名称の新設の申請が求められる。一般的名称をなぜ任意に設定しなければいけないのか。枠組みを作る必要があるのか、と思う。制度上の問題で開発がなかなか進まないのが現状である」と問題を提起した。

また「安全性の試験に関しても実認証とかけ離れた内容のものを求められる。医療機器の効能が将来的に得られる効果である場合に、長期効果を予測するような医療機器の承認審査は難しいのが現状となっている」と述べ、制度改革の必要性を求めた。

メディカルショー併設

出展者と来場者の有意義な場に

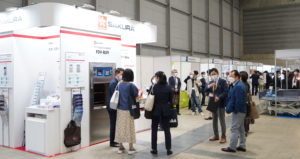

大会併設の医療機器展示会「メディカルショージャパン&ビジネスエキスポ2022」は6月2日午後に開幕した。

開会式で住谷大会長は「コロナ禍においては日本の素晴らしい医療機器が多くの患者さ

んを救ったと考えている。出展企業の皆さまには、現地開催の利点を活かし、出展の医療機器が患者さんのもとに届くよう、この展示会を来場者との有意義なコミュニケーションの〝場〟としていただければ幸いです」とあいさつとした。

このあと、住谷大会長と高階理事長、松原一郎事業体部会長の3人がテープカットを行い、開幕した。

会場では出展各社が最新鋭の医療施設用機器や手術用機器、鋼製器具、医療情報機器・システム、病院設備機器――などを出展。来場者らは医療機器の最新情報を得ようと、会場内を見て回り、目的の医療機器を見つけては説明員から詳しい説明を受けていた。

次期大会は深柄氏を大会長に来年6月、パシフィコ横浜で

また、日本医療機器学会は、大会の初日の6月2日午後4時30分から、大会会場に隣接するヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルで「2022年定時総会」を開催した。総会では次期大会を深柄理事を大会長に、来年6月にパシフィコ横浜で開催することが報告された。

総会では2021年度事業・決算報告を承認後、報告事項として2022年度事業計画・損益予算、2021年度褒賞者が報告された。

このうち、2022年度事業計画の中で、次期の第98回大会は深柄和彦理事(東京大学医学部附属病院教授、手術部長、材料部管理部長)を大会長に、2023年6月29日㈭〜7月1日㈯を会期にパシフィコ横浜で開催することが報告された。

また、次々期の第99回大会は林正晃副理事長(第一医科社長)を大会長に、2024年6月20日㈭〜22日㈯を会期に、パシフィコ横浜で開催することが報告された。

一方、2021年度褒賞者については、『論文賞』に「電磁環境の収集機能を有した医用テレメータ管理支援システム」で川邉学、小林直樹、加納隆の3氏と、「温湿度センサを用いた交流量酸素投与器具の動作状態を監視するシステムの開発研究」で山本優人、渡邊琢朗、竹内道広の3氏。『著述賞』に「Surgery and Operating Room Innovation」で藤原道隆、中島清一の両氏が、それぞれ受賞したことが報告された。