総合カタログ4種を発刊【松吉医科器械】

カタログをユーザー別に細分化してアプローチ

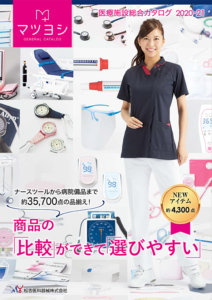

松吉医科器械(社長=吉田英樹氏、東京都文京区)は「医療施設総合カタログ2020―21」を発刊した。今回からこれまでのカタログ名称(松吉医療総合カタログvol~)を改称しての発刊となり、それにともない内容をリニューアルし、より使い勝手を向上させた。また、ユーザー別に『クリニック』、『介護施設』、『看護学校』向け3種の総合カタログも同時発刊した。

同社のカタログは1992年に初版を発刊以来、今回のカタログで15版目、7年連続の発刊となる。

医療施設総合カタログ2020―21は、ページ数が前号より64ページ増の1472ページとなり、掲載アイテム数も700点増の約3万5700点を掲載し、より充実した内容となっている。

今回は『商品の比較ができて選びやすい』をコンセプトに、商品詳細の文章表記を表組に変更し、カタログコードに紐付く各商品詳細がひと目でわかるようになったほか、新たに在庫の有無や納期情報も掲載した。

また、今回初めてユーザー別に『クリニック総合カタログ』、『介護施設総合カタログ』、『看護学校総合カタログ』を合わせて発刊し、ユーザーごとに配布する。掲載内容は医療総合カタログと共通しているが、ユーザー別に発刊することで、受け取る側のイメージをわかりやすくし、細分化したアプローチを行っていく。

医療安全・感染制御カタログも発刊

さらに、コロナ禍の医療現場向けセレクトカタログとして「医療安全・感染制御カタログ」を発刊した。これは医療総合カタログに掲載している『医療安全・感染制御』章のみをセレクトし、さらにコンセプトに即した商材を約200点追加掲載した。総ページ数は272ページで、掲載アイテム数は1243点になる。病院への配布のほか、全国のICN(感染管理看護師)へもダイレクトに配布する。

そのほか、総合カタログの発刊に合わせWebカタログ『マツヨシonline』も刷新した。総合カタログと同様に『医療施設』、『クリニック』、『介護施設』、『看護学校』の施設ごとの入り口から、それぞれのカテゴリーに分けられた検索ページに移動できる。

検索画面も一新され『在庫・納期』情報の確認や、『医療機器認証番号』、『取り扱い説明書』、『添付文書』のダウンロードが可能となった。また、コロナ禍での訪問営業による商品説明が難しいことから、動画による商品説明(約300点)を追加した。

社内感染防止対策を構築

本社人員を分散化し4拠点に

一方、松吉医科器械では医療インフラの一端を担う企業として、新型コロナウイルスの感染拡大防止と社会経済活動維持の両立に向け、さまざまな感染防止対策に取り組んでいる。

本社人員の分散化を図り、これまで本社在籍であった東京営業所とマーケティング本部、関連会社・松吉ビジネス・アソシエイツを、徒歩1分以内の近隣ビルにオフィスを設置した。感染者が発生した場合のパンデミックを最小限に抑える体制を構築した。

職場環境の密を避け感染防止へ

これについて、吉田社長は「これまでは本社1か所に約80人の社員がいたが、現在では20~30人ずつ4か所に分かれて業務を行っている。職場環境の密を避け、コロナ感染者が出ないよう、また出ても対応できる体制を整えた。感染制御のカタログを発刊する企業として、当社自らが感染制御に取り組んでいく使命がある」と述べている。

また、同社では社員へのマスクの配布や全営業所に非接触検知器(サーモグラフィ体温計)を設置し、社員や来訪者への検温、マスク着用、手指アルコール消毒に努めている。

本社の来客スペースは全面リニューアルして感染対策を施した。空気清浄機やパーテーションもしくは感染防止パネルを設置したほか、環境清拭ボトルを置いてテーブルなどの清拭後は『消毒済み』ラベルを貼付し、ひと目で消毒の要否を確認できるようにした。

さらに、社内に新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口を設置し、社員自身や家族の行動範囲の中で、新型コロナウイルス感染が疑われるようなケースがあった場合にいつでも相談できるようにした。

そのほか、毎年11月に都内のホテルで、仕入れ先の約200社350名を招き開いている『松吉 仕入先様のつどい』をオンライン形式で1月の開催に変更した。社員勉強会についても各営業所、物流倉庫などを含めた13拠点を本社とオンラインでつなぎ実施している。

職場勤務体制で医療従事者をサポート

社内の感染対策体制を構築したことに関して、吉田社長は「コロナ禍で頑張っている医療従事者に対して、われわれはそれをサポートしていかなければならない。毎日のように病院から何かしら電話があり、その時に当社担当者が在宅勤務中で連絡がつかないのでは医療が滞ってしまう。コロナ禍当初は当社も社員を在宅勤務させていたが、医療インフラの一端を担う企業として、現在は在宅勤務ではなく職場勤務体制をとっている。それに対応した職場環境を整えるため、社内の感染対策体制を構築した」と語っている。