〈我思う、ゆえに我あり(デカルト)〉 ―あらためて「森」を見て「木」を見る時代― 【一般社団法人 日本医療機器産業連合会会長 /一般社団法人日本医療機器工業会理事長 ・松本謙一】

〈新年の想い〉

明けましておめでとうございます。とは申せ、干支で言えば「子年」から「丑年」に変わっただけで、急にコロナ禍が終息に向かい明るい一年になる等とは、誰も言い切れないのではないか。精々、欧米で開発・承認されたワクチンが、何時?どの位?日本に、否、世界各国に行き渡るのか?etc.思いは募る、仮に、日本を含む世界の特定の国々に行き渡ったとしても、残された国々の人々が自由に往来できる日は何時か?―まさに「森を見て、木を見る時代」であり、ビジネスの社会でも、まさに「自社さへ良ければ」という「私利・私欲」に走るのではなく、「赤信号 皆で渡れば怖くない」から「赤信号」だけは絶対に削除しなければならない。

〈不祥事をめぐって〉

正月早々、嫌な話題で恐縮だが、昨年の秋から冬にかけて、医薬品大手の流通業界で積年にわたる談合が発覚し、刑事事件にもならんとしている。一方、医療機器業界でも、世界的な米系医療機器メーカーの日本法人が機器を購入した病院の医師側に売り上げの一部を戻していた問題が明るみに出た。医療機器業公正取引協議会(公取協)も本件の事実確認の調査に乗り出すことになったが、もし事実ならあってはならないことになる。即ち、業界の自主規制ルールの公正競争規約に違反する可能性があり、行政からも注視されている。「医療は公的な診療報酬制度のもとで行われており、適切な医療機器の選択・購入が担保されるべきで、自社の機器を購入してもらう為に金銭提供があったとすれば不適切」との声が行政からも聞こえてくる。

そればかりではない。次回の診療報酬改訂、薬価改定では、医薬品・医療機器の公定価格にそれ程の余裕があるのならば―と厳しい査定が下される可能性は多分にある。まさに「自分さへ良ければ」と思ってやった行為が関係業界全体に迷惑をかけることとなる。これ又、「森を見て、木を見る時代」の典型である。

〈ルネ・デカルト〉

本稿のグランドタイトルに「我思う、ゆえに我あり」なる名言をはいたデカルトは、私が最も好む科学者の一人である。彼はフランスに生まれ、大学で法学・医学を修め、オランダ・ドイツ等を遍歴した哲学者、自然学者、数学者であるが、そうした人生遍歴からこうした名言が生まれたのであろうが、こうして人生での異分野に興味を抱いた才人の著書は素晴らしい。小泉純一郎・元総理の「音楽遍歴『真実のうそ』は感動的だ」とか、寺田虎彦の「俳句と地球物理(天才科学者の宇宙人的俳句入門)」など、読みながらも「成程!」と納得のいくところ、何度なぞって読んでも難解なところ、etc.まさに「我思う、ゆえに我あり」に戻る。

〈己の提言〉

お役目柄、官民対話、意見交換会、内閣官房参与会議など、政策提言を行なう場が幾つもある。中には、己の提言も含ませてもらう時もある。順不同で要約してみよう。

①「特定医療器材備蓄センター(仮称)」の官民による設置。―コロナ発生時から、日本でも「人工呼吸器、エクモ」等の不足(特に国産品不足)が叫ばれてきた。これに対し幾つかの施策は講じられた。しかし、約10年前の新型インフルエンザ大流行の時にも、私は同様のアイディアを出しNHK TV等にも取り上げられた。つまり、こうした特定機器は平時の需要は少なく、有事の際に急激に必要となる。この差が大きいので大騒ぎになる。従って、官民一体になって平時から「備蓄センター」を設置し、平時に過剰在庫となった折は、JICA等(外務省)とも協力して、発展途上国向けに海外協力の一端として出すという案である。

②医療産業各社にとっても、今後、海外展開は不可欠であろう。しかし、中小企業にとってコスト負担は如何であろう。大企業にとっても、DX時代の医療機器のスペックは想像以上に途上国のニーズの変化も大きい。そこで「メンテナンス、規制変化、その他」への対応を主目的とした「医療情報センター」の各国での設置。

③単回使用医療機器の再製造(R―SUD)の推進―そろそろ日本でも数点の機器類の承認は進み出したが、まだまだ、その歩みは遅い。しかし一方で、推進協議会の会員数は増える一方であるし、勉強会への参加者も百人を超える。これによってⒶ医療費のコスト削減Ⓑ環境浄化Ⓒサーキュラー・エコノミー(循環型経済)の推進など、得るところは大きい。小泉進次郎・環境大臣ほかの政府としても、「脱炭素社会」につながる一端であるかもしれない。

〈むすびに〉

まだまだ、新年の話題には事欠かない。しかし、紙面の都合からも2つに絞ることとする。

①「SDGs」「ESG」の変容―詳述は他紙での私の記述に回すこととする。

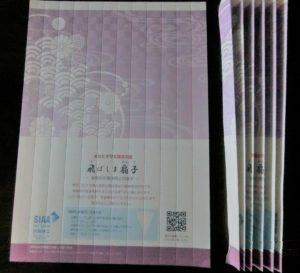

② 扇子の効用―Ⓐコロナ感染症の専門家たる石原結實先生は「『三密』を避け『マスク着用と手洗いの励行』と繰り返すのみでは意味がない。如何にして『免疫力の向上』を図るかである」と説かれる。又、坂本史衣先生は「『接触防止』より『飛沫防止』を」と説かれる。更に、堀成美先生は「マスクのない時の扇子の有効活用」を説かれる。岩井清郎氏(市川市・市議)は簡単な抗菌紙(A4・B4)を折って作った「飛びしま扇子」の「有効性・便利さ」を説かれる。実に、その発想たるや素晴らしい!

その他、多々あるが、またの機会にしよう。

―以上―