『第93回日本医療機器学会大会』開催

医療技術、医療機器産業の明日を考える

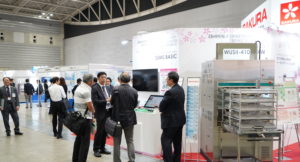

日本医療機器学会(理事長=矢冨裕氏、東京都文京区)は5月31日㈭から6月2日㈯の3日間を会期に、神奈川県・みなとみらいのパシフィコ横浜で「第93回日本医療機器学会大会」(大会長=東竜一郎サクラ精機社長)を開催した。今大会はメインテーマに『医療技術、医療機器産業の明日を考える』を掲げ、シンポジウムやパネルディスカッション、講演会など多彩なプログラムを展開した。期間中、全国から学会員ら2173人が参加して各演者の発表に耳を傾けた。また、大会併設の「メディカルショージャパン&ビジネスエキスポ2018」には3日間で延べ5744人が来場し、にぎわいをみせた。

大会初日、5月31日は医療機器業公正競争規約や診療報酬改定、医療機器安全管理、医療機器の進化――などをテーマに、マネジメントセミナー4題が行われた。会場には同学会が認定している滅菌技師・士やMDIC(医療機器情報コミュニケータ)、臨床ME専門認定士などを中心に、多くの学会員が聴講に訪れ、各講師の講義を聞き入った。

大会の学術集会は2日目、6月1日から本格的にスタートした。午前8時55分に『開会の辞』に立った東大会長は「この学会大会も93回目を迎えた。今年は明治の年号をそのまま継承すると明治150年の年にあたり、このような節目に大会長を務めさせていただき光栄に存じます」と述べ、関係各位に感謝の意を表明した。

今大会テーマにふれては「わが国の医療を取り巻く環境は、少子高齢化とそれにともなう疾病構造の変化により、舵取りが難しい時代に突入している。当学会は95年前に産学協同で医療技術と医療機器を発展させ、国民の医療に貢献することを目的に設立された団体ですので、医療提供者側として、今後、医療供給体制をどうしていくのか、あるいは産業側として、医療技術と医療機器をどうしていくのか、このようなことを踏まえ、今大会テーマを『医療技術、医療機器産業の明日を考える』にさせていただいた」と説明し、今大会が活発な議論や情報発信の場になることを祈念した。

このあと、大会ではパシフィコ横浜アネックスホールの4会場を使い、さまざまなプログラムを展開。パネルディスカッション2題、シンポジウム8題、大会長招聘特別講演など講演会10題、ランチョンセミナー4題、一般演題129題――などが繰り広げられた。

このうち、特に注目されたのはSUD(単回使用医療機器)再製造に関するシンポジウムで、朝9時からの開会にも関わらず多くの人が聴講に訪れ、会場は熱気であふれた。SUD再製造に関わる行政や病院、メーカーの関係者らが登壇して、SUD再製造の現状や課題、方向性などについて討議を行った。

そのほか、医療IoTや医療機器情報セキュリティ、医工連携、安全管理、医用テレメーター、感染対策、MDIC――など、医療機器関連のタイムリーなテーマを取り上げ、問題解決策や将来像について情報発信を行うとともに、参加者間でディスカッションが行われた。

「社会保障制度」を解説

二川氏が『大会長招聘講演』で

第93回日本医療機器学会大会の2日目(6月1日)午前10時40分から「大会長招聘特別講演」が行われ、前厚生労働事務次官・二川一男氏が『社会保障について―医療・医療機器産業を中心として―』をテーマに、年金、医療、介護など社会保障制度の現状を解説した。

講演で二川氏は年金制度に言及し「年金制度は2004年の法改正で、マクロ経済スライド方式が導入され、持続可能な制度となっている。保険料は賃金の18 ・3%で固定され、サラリーマンが毎月の給料の9・15%、会社が9・15%をそれぞれ支払う。ボーナスにも同じ率がかかる。日本の総賃金の18・3%の中から受給者に年金が給付される仕組みで、この18・3%は固定され、これ以上引き上げないことが決まっている」とマクロ経済スライドの仕組みを解説した。

年金制度の方向性としては「04年以前は物価の上昇や、賃金の増加にともない年金の保険料も引き上げられていたが、現在は18・3%で保険料が固定され、その範囲で年金が給付される。将来的に年金制度は持続できるが、65歳以上の人口が増加し、働く世代が減少するので、1人あたりの年金給付額は現在より2割ほど目減りすることになるだろう」と説明した。

併設展「メディカルショー」

大会と連携したテーマ展示が好評

一方、大会併設の医療機器展示会「メディカルショージャパン&ビジネスエキスポ2018」の開会式は5月31日午後12時50分から、パシフィコ横浜展示ホール前で行われた。

開会にあたり、東大会長は「本学会展示会は学術プログラムや大会テーマとも連携した総合展示会をめ

ざしている。今回も例年並みの出展規模が確保でき、57の企業・団体が趣向を凝らした展示を行う」と述べ、出展企業の協力に対し謝意を表した。

また、テーマ展示の『スマート治療室SCOT』、『SUD再製造に関する展示』、『医工連携から生まれた製品展示』や、『公開セミナー』の内容を紹介したあと「来場者と出展社の双方にとって、本学会展示会が有意義な出会いの場となれば幸いです」

とあいさつした。

このあと、東大会長と安原洋理事、根本裕司事業体部会長の3人がテープカットを行い、開幕した。

会場では出展各社が診断機器や治療機器、滅菌装置、手術用機器、鋼製小物――など各種医療機器を出展したほか、テーマ展示の『スマート治療室SCOT』では、東京女子医科大学を中心に複数の企業で共同開発している最先端の手術室を映像やパネル

で紹介。来場者らはコンピューター支援のもとに各種医療機器がつながり、治療の安全性と効率性の向上をめざした手術室の仕組みを興味深く見学してい

た。

『SUD再製造に関する展示』では単回医療機器再製造推進協議会(理事長=松本謙一氏、東京都中央区)のパンフレットが配布され、協議会の基本方針(安全管理、医療資源の有効活用、環境保全、経済

性)や活動内容などが紹介された。連日多くの来場者が訪れ、担当者から話を聞いていた。

『医工連携から生まれた製品展示』では医工連携で開発され、現在販売されて

いる製品として、アトムメディカルが「アイリスモニタ」、ケイセイ医科工業が「医療用縫合針パスファイン」、泉工医科工業が「垂直接線タイプ持針器ヘガール」、キッズメディカルが「SPIKAL SD130Air」、ミズホが「術中蛍光カメラシステム」、村中医療器が「携帯式尿流量計」、パラマウントベッドが「アクアフロートマットレス」を、それぞれ展示し、その成果を紹介した。

そのほか、日本医療機器工業会主催の『医療用機能・要素部品パビリオン』や、日本医科器械資料保存協会による特別展示『医療機器歴史資料展』も注目を集め、3日間にわたり、多くの来場者が訪れた。