『いわしや』の商号と伝統を継承【平成いわしや会】

群馬県で「第23回総会」開催

社名に『いわしや』の商号を冠する医療機器販売企業で組織する平成いわしや会(会長=西方晃・いわしや西方医科器械会長)は9月7日・8日の日程で、群馬県を訪れ、県内の世界遺産・富岡製糸場を見学後、伊香保温泉・ホテル小暮で「第23回総会」を開催した。

平成いわしや会は医療機器業界で歴史と伝統のある商号『いわしや』の名称と、そのDNAを次代に継承することを目的に、平成9年に発足した。以後毎年、全国各地で総会を開き、会員企業相互の親ぼくと情報交換、そして、いわしやの起源・歴史などを語り合う活動を続けている。

9月7日の午後、JR高崎駅前に集合した平成いわしや会一行は、貸し切りバスで富岡製糸場を訪れた。富岡製糸場では建物の中央に柱のない大空間(長さ約140㍍)で、繭(まゆ)から糸を取る作業が行われていた器械製糸工場「操糸所」や、繭を貯蔵していた長さ104㍍の巨大な繭倉庫「置繭所」を見て回り、それぞれに見識を広めた。

富岡製糸場を後にした一行は、伊香保温泉・ホテル小暮に向かう。到着後、さっそくホテル内会議室で第23回総会を開催した。

総会開催にあたり、西方会長は「今回の見学会では世界遺産の富岡製糸場を訪れ、操糸所と置繭所や、昔懐かしい診療所などを見学し、日本の近代化の幕開けは製糸(絹糸)からスタートしたことが理解できたと思う。これまでの当会の総会を顧みると、世界遺産登録された地域での開催を選択していることが多かった。今後の開催については、本日の総会で審議いただければと思う」と述べた。

今月に発行した平成いわしや会の広報『いわしや』にふれては「第3号にあたる今号では、現実的な医科器械の実務レベルの広報として、今後のビジネスとなる『刻印ビジネス』と『単回使用医療機器再製造』などタイムリーな話題を取り上げている。皆さまのお役に立てればと思う」と紹介した。

最後に「実りある総会になるよう、皆さまの活発な発言をお願いしたい。そして情報交換と親ぼくを深めていただければ幸いです」とあいさつとした。

次いで、総会の議事審議では、いわしやサクラの田村幸一郎氏が広報第3号の詳細を報告、総会までの経緯と今後の工程表を本郷いわしやの古関伸一氏が説明、次回の総会の開催日を令和2年9月5日㈯とし、開催地は今後協議していくことを決定した。

医療機器業界の動向を解説

松本謙一・最高顧問が講演

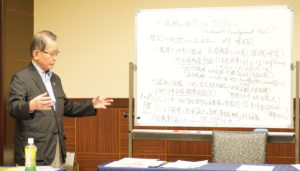

議案の審議後は、日本医療機器産業連合会の会長で、平成いわしや会の松本謙一最高顧問による最近の業界動向に関する「講演会」が行われた。

松本最高顧問は平成いわしや会を発展させていく一案として「今回、発行した当会の広報は、タイムリーな話題を取り上げたことから、業界のある方から『とても良いですね』とのお言葉をいただいた。今後はさらに広報をブラッシュアップしていくと、当会に入会したい方も出てくるかもしれない。賛助会員や個人会員などの制度を設けてみるのもいいかもしれない」と提案した。

医療機器を取り巻く環境にふれては「日本の医療機器の市場規模は国民医療費の約6・3%と言われている。米国は約6・5%、欧州は6・3%でだいたい同じようなものだ。2030年の世界各国の市場規模をみると米国が3000億㌦(約30兆円)でトップ、2位は中国で2000億㌦(約20兆円)となる。次いでドイツ、フランス、インドがきて、そのあとに日本となる。このよう情勢をマクロ的に頭に入れておき、自社の方向性を考えていくことも必要だろう」と示唆した。

R‐SUD(単回使用医療機器の再製造)に言及しては「単回使用医療機器再製造推進協議会が発足し、2年近くが経つが、8月30日付けで単回使用医療機器再製造制度の対象品目の第一号として初めて、日本ストライカーの心臓用カテーテル型電極『再製造ラッソー2515』が承認された。今回の承認をきっかけに、二号、三号と製品が承認されるだろ」と、今後、単回使用医療機器再製造の産業化に向けた動きが活発になってくることを予告した。

近年、医療機器販売業社間で協業する動きが多くみられることに関しては「メーカーからの仕入れも2、3社が一緒になれば安く仕入れられる。ただ企業間で合併するより、ホールディング会社を作って協業した方がよいのではないだろうか。ホールディング会社はうまくいかなければ離れればいいので、合併より柔軟性がある」と説明した。

総会終了後は、温泉で日ごろの疲れを取ってから、懇親会が催された。会員らは各地域での事業活動の近況や課題などを語り合い、情報交換のうちに親睦を深めた。

翌日は竹久夢二記念館、おもちゃと人形自動車博物館、水澤観音を見学後、昼食で水澤うどんに舌鼓を打ち、午後2時に高崎駅で散会となった。